ブログ

ブログ一覧

京都新聞に掲載

10月29日 晴れ

【京都新聞】掲載記事

【本屋の人形展】本日初日を迎えました。

先日、京都新聞に掲載していただき

記事を見て、ご来場くださった皆々様

誠にありがとうございました。

3日まで開催しております。

是非お立ち寄りください。

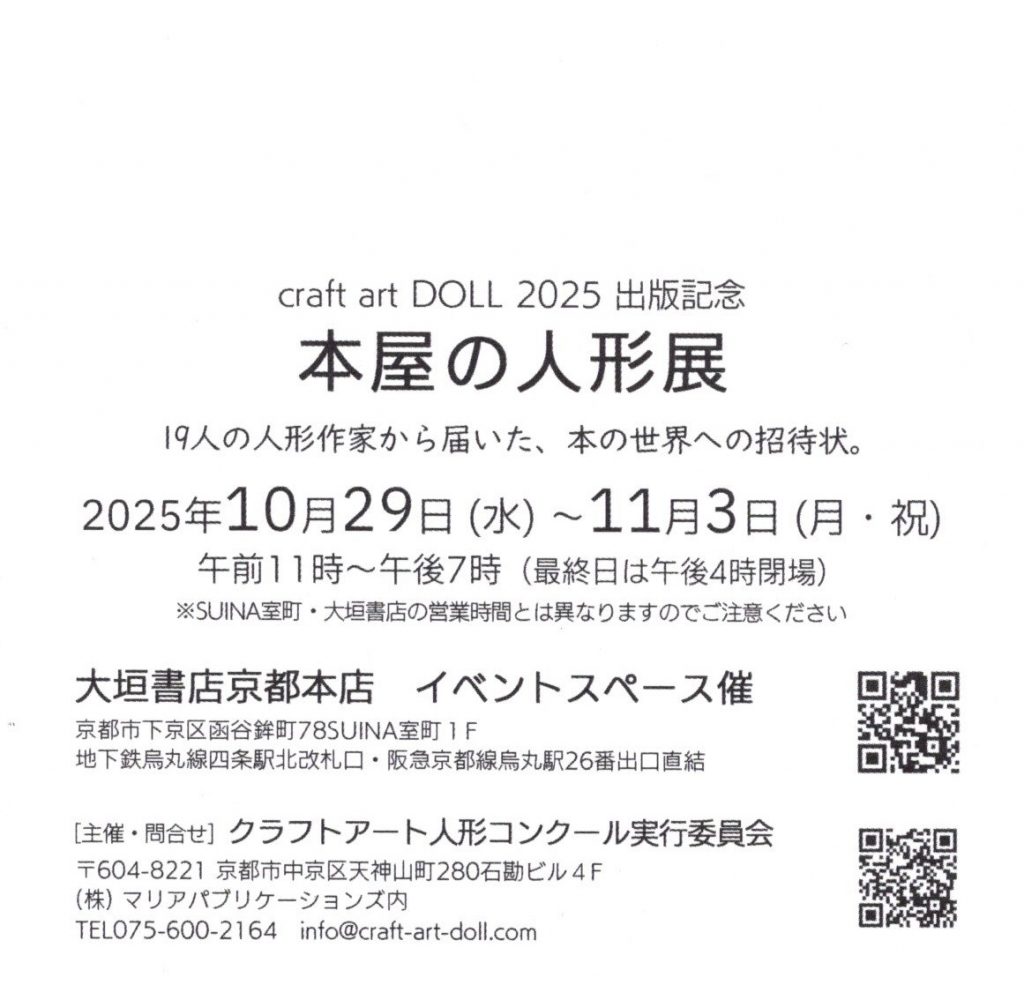

【本屋の人形展 2025】のご案内

10月19日 曇り

いよいよ“秋”ですねぇ~!!

今月末から6回目となります【本屋の人形展】が開催されますのでご案内申し上げます。

*場所=大垣書店京都本店 イベントスペース催

*日=2025年 10月29日(水)~11月3日(月・祝)

*時=午前11時~午後7時(最終日は午後4時まで)

*アクセス=地下鉄烏丸線四条駅北改札口・阪急京都線烏丸駅26番出口直結

(京都市下京区函谷鉾町78 SUINA室町1F)

*お問合せ=TEL 075-600-2164

(クラフトアート人形コンクール実行委員会)

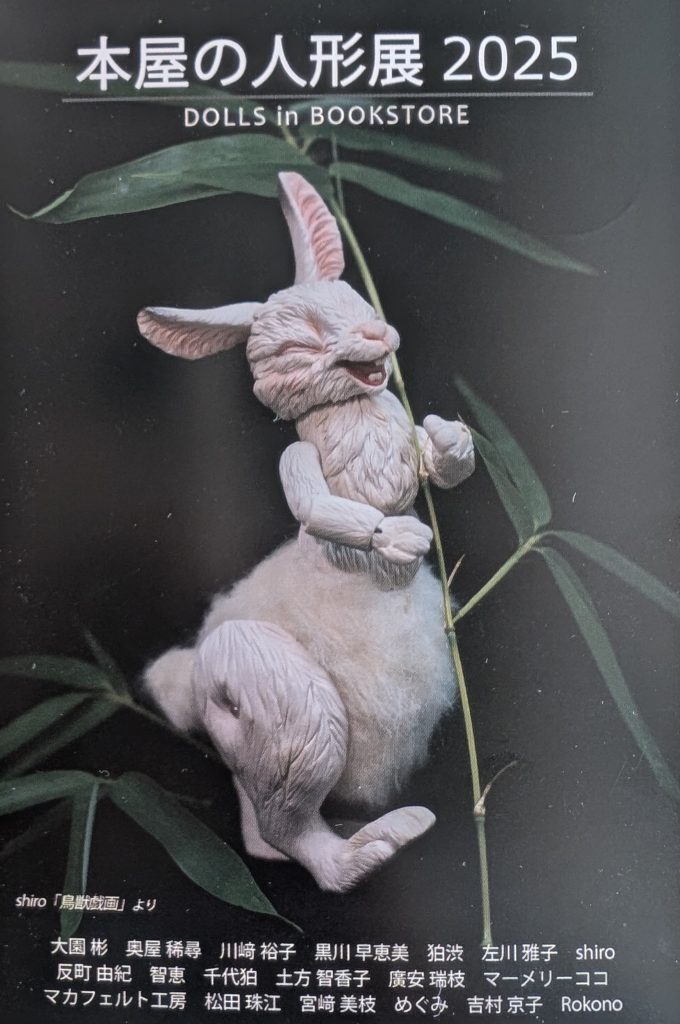

今年の案内はがきは

人形作家shiroさんの作品です。「鳥獣戯画」より

動物を作れば天下一品!

生き生きとしたその表情にきっと笑みがこぼれるでしょう!!

19名の作家が集います。

私は【細川ガラシャ】ビスクドール (85cm)を出展いたします。

どうぞごゆるりとご高覧賜りますようご案内申し上げます。

(初日・最終日在廊致します)

こんにちは、アリスです!

9月14日 曇り

こんにちは!

はじめまして、私「アリス」です。

いろんなポーズが楽しめます。

好奇心がいっぱいのくりくりした青い瞳はガラス製。

靴は本革を使用。

髪は人毛です。

レース飾り付きのスタンドは

お座りの時にも使えてとっても便利。

<全長約47cm>

<どんなポーズもピタッと決まる!!>

お座りもこれでOK!!

さぁ~、「アリス」と一緒に楽しい物語の世界へ!!

ご案内

9月11日 晴れ

日没後、草むらから聞こえる微かな虫の声に

夏の疲れが優しく解きほぐされていくように感じます。

さて・・・お待たせしました。

2025年 日生協カタログ通販

【25好きな暮らし 秋冬号】~~くらしと生協~~

のご案内を申し上げます。

今年の新作ビスクドールは【アリス】です。

<25【好きな暮らし】秋冬号 日生協カタログ誌面 より>

首、手、足首が可動

飾りレースのスタンド付き

お座りだけでなく、どんなポーズも思いのまま

全国の皆様にお会いできるのをとても楽しみにしています。

<さぁ~ 貴女も アリスと一緒にワンダーランドへ❤❤>

鬘(かつら)を作る

8月11日 雨

今回は、戦国時代の髪形に合わせて

オリジナルの“かつら”を作りました。

先ず、かつら店から『みの』を取り寄せます。

『みの』とは、毛束の上部を縫製処理したもの。

主にウィッグ、エクステ等に使用されます。

今回は人毛を使用しました。

予め、頭の形にピッタリ合わせた土台を作ります。

その土台に少しずつ丁寧に貼り付けていきます。

なかなか根気のいる仕事ですが

手順良く、落ち着いてやれば問題ありません。

イメージ通りの髪形に仕上がりました。

<<<装着!!>>>

❤<<<「ガラシャ」 気に入ってくれたかなぁ~?>>>❤